Las parteras profesionales y tradicionales étnicas, técnicas en partería y obstetras son mucho más que proveedoras de salud: son guardianas de la vida.

Mujeres como Mamá Tere, Ana Choque y Ana Edixa enriquecen la sabiduría ancestral, defienden sus pilares culturales y cuidan a las mujeres y a sus comunidades.

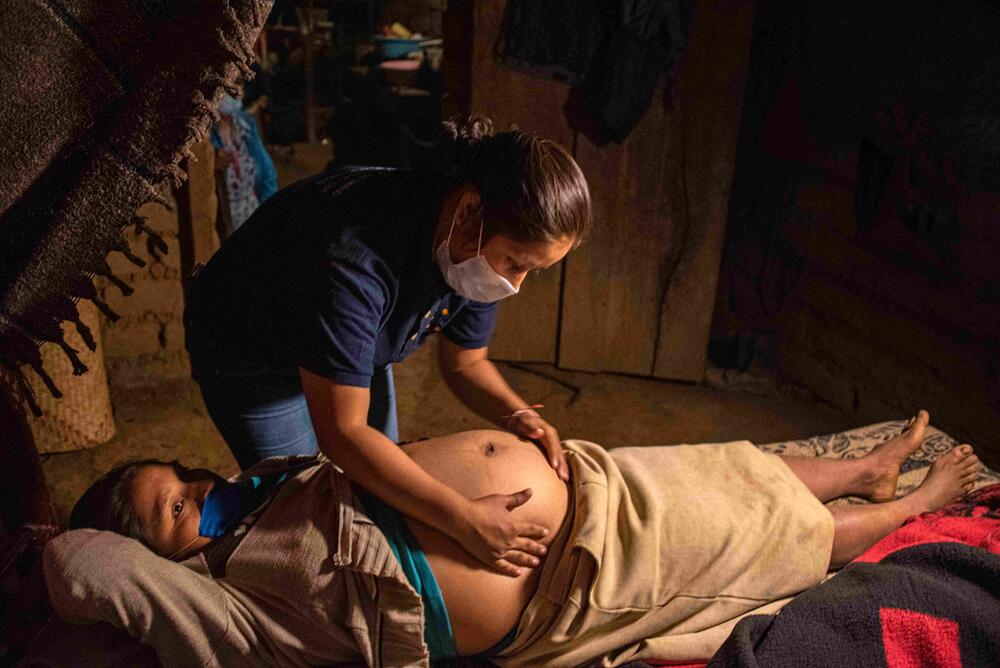

Ellas, junto a profesionales como la Licenciada Leti y la técnica en partería Angela Gonzáles, brindan atención esencial a mujeres en áreas remotas y vulnerables, asegurando su bienestar y el de sus recién nacidos durante el embarazo, el parto y el posparto.

Compromiso con la salud

TUMACO, Colombia - “Mi día a día, de madrugada a madrugada, es acompañar y ayudar. Yo he atendido más de mil partos y ayudado a salvar la vida de muchas mamás y de muchas personas. Lo hago por amor a las mujeres, a los bebés y a mi comunidad”.

Teresa Vásquez, conocida en su comunidad y en la región como "Mamá Tere", es una partera tradicional étnica de Tumaco, en el departamento de Nariño, Colombia. Es una de las fundadoras de La Cigüeña, una asociación de parteras que hoy reúne alrededor de quinientas parteras, parteros, aprendices y sabedoras. Su labor es vital en comunidades donde no hay servicios de salud disponible o donde el acceso es muy limitado por múltiples barreras, incluyendo las relacionadas con el conflicto armado.

Según datos del sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud, en 2024, el departamento de Nariño (donde se encuentra ubicado Tumaco) registró una razón de mortalidad materna de 88.5 muertes por 100 mil nacidos vivos, casi el doble de la mortalidad materna nacional que se estimó en 43.8 muertes por 100 mil nacidos vivos, y por encima de la cifra regional (77).

“Empezamos a organizarnos porque veíamos muchas muertes maternas, y muchos bebés quedaban solitos. Cuando se muere una mamá, eso no queda ahí; se quedan seis, siete hijos con quién sabe qué destino. Yo sigo siendo partera y lo seré hasta el último día, para evitar esas muertes, para cuidar la vida y mi territorio”.

Primero, el respeto a la interculturalidad

CHACO PARAGUAYO, Paraguay - Las obstetras o parteras profesionales son un eslabón clave del Sistema de Salud en Paraguay, sobre todo en regiones tan desafiantes como el Chaco. Esta zona del país se caracteriza por un frágil ecosistema, que cada año enfrenta estrés hídrico y altas temperaturas por encima de los 45 grados en verano.

El calor extremo puede afectar la salud de las embarazadas de diversas maneras, incluyendo un mayor riesgo de parto prematuro, muerte fetal, y bajo peso al nacer, retos que la obstetra Leticia Prieto conoce muy bien. De hecho, sabemos que el aumento de 1 grado celcius en la semana previa al parto se corresponde con un 6% más de probabilidad de muerte fetal.

Oriunda de la capital, Leticia inició su trabajo en la Unidad de Salud Familiar de Cayin'ô'ĉlim, comunidad indígena Nivaclé, a la que también llegan indígenas de otros pueblos como el Angaité y Enxet. Fue un desafío adaptarse y comprender que las cosmovisiones diversas exigen respuestas distintas.

“Para atender a las embarazadas indígenas, tenemos que respetar la interculturalidad. Ellas tienen costumbres y tradiciones que nosotras como profesionales obstetras debemos reconocer y valorar. Ellas saben muy bien cómo se manifiesta su cuerpo, la posición que prefieren para el parto y el derecho que tienen a estar acompañadas por su familia”, remarca la licenciada Leti, como la llaman cariñosamente en las comunidades.

Un puente entre dos mundos

LA PAZ, Bolivia - Tras haber sido testigo directo de la muerte de mujeres durante el parto, la partera tradicional Ana Choque comprende la necesidad crítica de tomar decisiones sanitarias a tiempo.

“Muchas veces, aunque las señales de peligro están claras, la familia se resiste a llevar a la mujer a un centro de salud. Lo veo todos los días: el esposo, la suegra, los familiares... a veces dicen que no es necesario [ir al hospital], que la situación es 'normal'”.

Ana es aliada del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y en ese camino ella lleva adelante colabora con el UNFPA en la formación de parteras, abogando y aboga por el uso de prácticas médicas modernas combinadas con los conocimientos tradicionales.

En el contexto boliviano, la mortalidad materna es un desafío persistente. Daniel Rojas, responsable de la división de salud materna del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, comenta que es esencial fomentar el uso de la medicina moderna junto con las prácticas tradicionales. Añade que la combinación de los dos sistemas permitiría a las mujeres acceder a una atención más completa y culturalmente sensible.

Uno de los mayores retos que enfrenta Ana es llegar a las mujeres embarazadas de zonas remotas. Los viajes pueden durar horas en moto o a caballo, un retraso que puede poner en peligro la vida de las mujeres, sobre todo en casos de emergencia.

El compromiso de Ana con el empoderamiento de las mujeres va más allá de cada una de sus pacientes, ya que extiende su papel de liderazgo a toda la comunidad de parteras. En Bolivia, las parteras tradicionales llevan mucho tiempo desempeñando un papel fundamental en el fomento de una mejor atención sanitaria materna cualificada, especialmente entre las comunidades rurales e indígenas.

Guardianas de la maternidad segura en lugares remotos

HUEHUETENANGO, Guatemala - “Decidí estudiar partería cuando me di cuenta de que las mujeres en la comunidad necesitaban atención médica cercana y en su propio idioma”, expresa Angela Gonzáles, en su idioma materno, el q'anjob'al.

Angela trabaja en el hospital de Santa Cruz Barillas, un municipio del departamento de Huehuetenango. Este departamento es conocido por su rica diversidad lingüística: aproximadamente el 65% de su población es indígena y se hablan varios idiomas mayas, entre ellos el q'anjob'al, el mam, el akateko y el chuj.

Ella es una de las 112 Técnicas en Partería graduadas que hay en Guatemala. Su formación integral abarca la asesoría durante el embarazo, el trabajo de parto y la atención postnatal. Proporcionan un continuo cuidado que aborda tanto las necesidades médicas como las emocionales. Esta atención personalizada y la comunicación en su propio idioma no solo facilita la transmisión de información médica crucial, sino que también establece un vínculo de confianza y empatía entre las mujeres y sus proveedores de atención médica.

El Programa de Formación de Técnicas Universitarias en Partería inició en Guatemala en 2018 como resultado de un esfuerzo conjunto entre diversos actores. La carrera es impartida por la Universidad Da Vinci, con el respaldo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hasta el año 2023, un total de 112 técnicas en partería habían completado su formación en las sedes universitarias ubicadas en Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. El UNFPA ha acompañado este proceso desde 2010, mediante la revisión y actualización del plan de estudios de las técnicas universitarias en partería.

Saberes ancestrales que salvan vidas

ZULIA, Venezuela - “Primeramente le doy gracias a Dios, segundo a nuestros ancestros, tercero a mi mamá, ya que me ha dado esta sabiduría de poder ejercer la partería. Ella es una partera y gracias a ella aprendí lo que soy ahorita”, comparte Ana Edixa Pete.

Como ella, muchas parteras y parteros de los pueblos indígenas wayúu y yukpa, preservan conocimientos ancestrales que salvan vidas en lugares de difícil acceso y generalmente alejados de centros de salud.

Reconociendo su rol clave, el UNFPA, junto a la Universidad de las Ciencias de la Salud y organizaciones en Venezuela, impulsa espacios de intercambio para fortalecer los conocimientos de parteras y parteros indígenas, fomentar el diálogo de saberes entre diferentes pueblos originarios, y promover que el personal de salud del sistema público reconozca y respete las formas tradicionales de atención del nacimiento en las comunidades indígenas.

“Para mí es muy importante participar en encuentros con otras parteras, porque me llevo varios aprendizajes que no sabía. Compartimos ideas y culturas diferentes, llevándonos nuevos conocimientos”, explica Ana Edixa.

La Dra. Marisol Alvarado, Oficial de Programa de Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA en Venezuela, explica que estos intercambios permiten el reconocimiento mutuo entre líderes y lideresas comunitarias y personal de salud.

El proyecto enfatiza el cambio de un modelo medicalizado a uno centrado en la mujer, donde el parto sea una experiencia digna y segura, integrando la voz de las parteras indígenas como actoras clave.

Una solución costo-efectiva

Actualmente la razón de mortalidad materna de la región se ubica en 77 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. A nivel global, la razón de mortalidad materna descendió en un 40% entre 2000 y 2023. América Latina y el Caribe es la región que menos ha reducido este indicador, el cual solamente ha bajado en un 17%.

Ante esta situación, el UNFPA apoya a todos los países de la región para implementar soluciones que erradiquen las muertes maternas evitables. Capacitar a las parteras tradicionales y profesionales, integrar la interculturalidad en los sistemas de salud y acercar los servicios de salud materna a las comunidades más remotas son algunas de las vías para salvar vidas.

Estudios recientes indican que se podría evitar más del 60% de todas las muertes maternas y neonatales, si se lograra la cobertura universal de la atención proporcionada por parteras para el año 2035. Las parteras contribuyen a prevenir complicaciones, reducir las intervenciones médicas innecesarias y brindar atención personalizada e integral, lo que garantiza mejores experiencias para mujeres y bebés, al tiempo que alivia la presión sobre los sistemas de salud sobrecargados.

En un momento en que los países se esfuerzan por aprovechar al máximo los recursos limitados, los modelos de atención de partería ofrecen un enfoque rentable, de alto impacto y sostenible para mejorar los resultados de salud. Los estudios demuestran que cada dólar invertido en la atención proporcionada por parteras genera un retorno de hasta 16 veces en beneficios económicos y sociales.